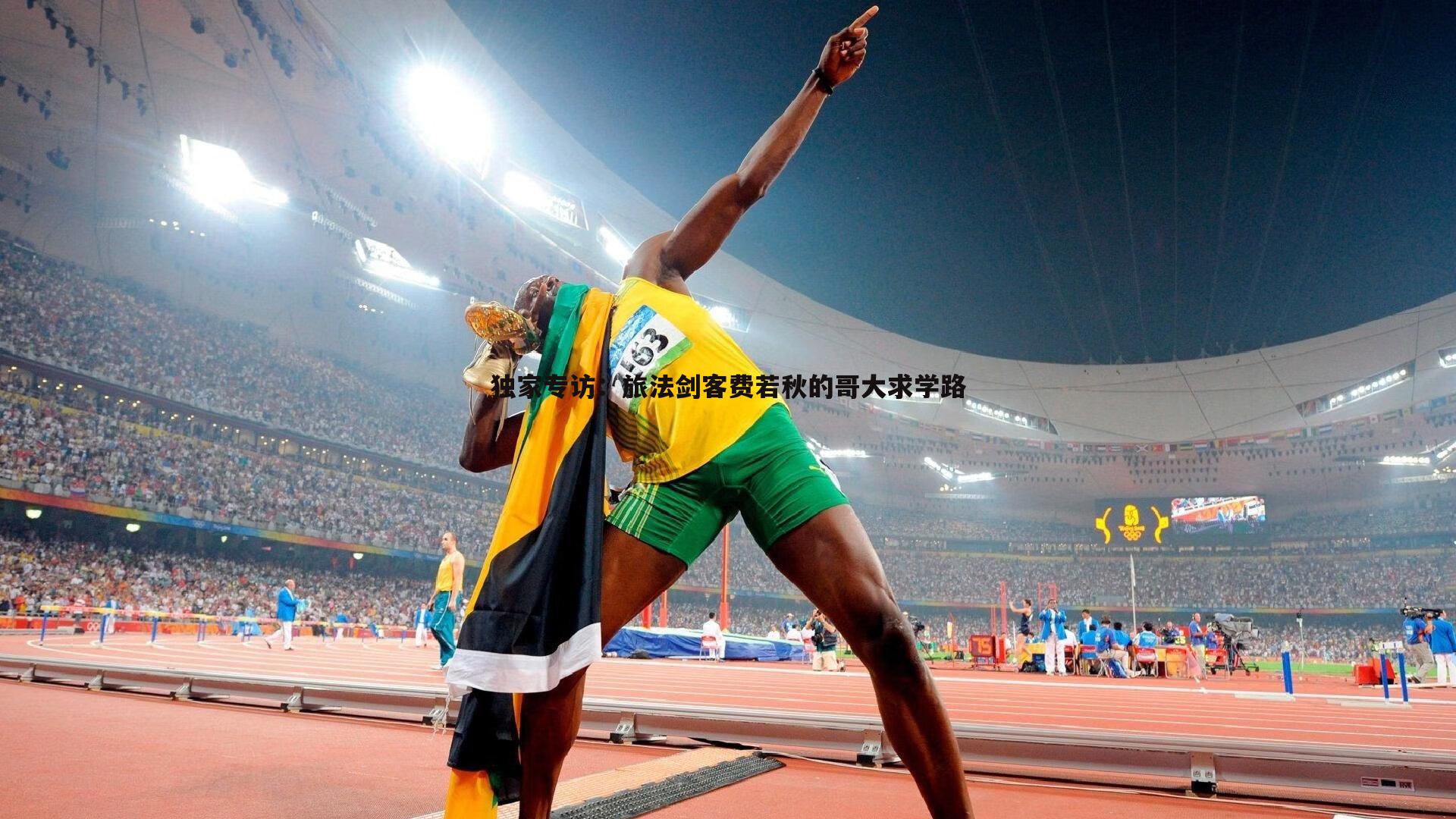

优游国际-独家专访:旅法剑客费若秋的哥大求学路

旅法剑客费若秋的哥大求学路,剑道与学业的双轨征程

**

在纽约曼哈顿的晨光中,哥伦比亚大学的图书馆里,一位身着运动服的年轻人正专注地翻阅着经济学文献,他叫费若秋,中国击剑界熟悉的“旅法剑客”,如今却以一名哥大研究生的身份,悄然开启了一段全新的旅程,从巴黎的剑道馆到哥大的讲堂,费若秋的转型并非偶然,而是一场精心策划的“双轨人生”——在追求学术深度的同时,他从未远离那片曾挥洒汗水的剑道。

费若秋的击剑生涯始于童年,受家庭影响,他自幼接触这项被誉为“体育芭蕾”的运动,并在青少年时期展露锋芒,十六岁时,他远赴法国,加入巴黎一家知名击剑俱乐部,师从欧洲名帅,在法国的八年里,他不仅磨砺出犀利的进攻风格,还融入了法式击剑的优雅与战术智慧,2018年,费若秋代表中国参加国际剑联世界杯分站赛,一举夺得男子花剑铜牌,被誉为“亚洲新星”,正当外界期待他冲击更高荣誉时,2021年,他却选择暂别赛场,赴美攻读哥伦比亚大学公共管理硕士学位。

“许多人问我为什么在巅峰期‘急流勇退’,”费若秋在哥大附近的咖啡馆接受本报独家专访时,微笑着摊开双手,“但对我而言,击剑和学业从来不是非此即彼的选择,它们像剑道中的攻防,需要平衡与节奏。”他坦言,在法国训练期间,自己就一直坚持远程学习,积累学分,哥大的录取,是他长期规划的成果。“运动员的职业生涯有限,但知识和视野能让我走得更远,我希望未来能在体育管理领域贡献力量,比如推动中外击剑交流。”

哥大的求学生活并非一帆风顺,费若秋描述,最初他面临语言障碍和文化冲击。“在剑道上,我能靠直觉反应;但在课堂上,每一个术语都需要反复消化。”为了兼顾训练与学业,他制定了严苛的时间表:清晨六点起床晨练,上午听课,下午泡图书馆,傍晚则前往纽约当地的击剑俱乐部进行两小时技术保持。“有时在写论文到深夜时,我会下意识做出击剑动作放松肩膀,”他笑道,“这大概成了我的‘职业病’。”

尽管身份转变,费若秋与击剑的纽带从未断裂,2022年,他受邀担任哥大击剑社团的荣誉教练,定期指导校园爱好者。“美国大学体育的氛围让我惊喜,这里更注重体育与教育的融合。”他分享了一个细节:一次社团活动中,一名学生问他“如何用击剑哲学应对压力”,他答道:“就像格挡反击,生活中的挑战也需要先稳住重心,再精准出击。”这种东方与西方、体育与学术的碰撞,让他重新审视自己的角色。“过去,我只为奖牌而战;我更想传递击剑的价值——纪律、尊重与创新。”

费若秋的哥大导师、公共管理学院教授艾伦·米勒在采访中评价:“费若秋展现了运动员的罕见特质——专注与韧性,他的论文研究方向是‘全球体育治理中的跨文化领导力’,这与他亲身经历高度契合。”米勒透露,费若秋正参与一项校际合作项目,探讨如何通过体育外交促进中美青年交流。“他的经历本身就是一座桥梁。”

对于未来,费若秋保持开放态度,他明确表示,不会永久离开赛场。“我计划在毕业后重返国际比赛,2024年的亚运会和2028年奥运会仍是目标,但这次,我将以‘学生运动员’的身份出征。”他强调,这种模式在欧美已很成熟,但在亚洲仍需推广。“我希望自己的故事能激励年轻运动员:体育和教育可以并行,人生的剑道不止一条。”

在专访尾声,费若秋望向窗外哥大的草坪,那里有学生正练习击剑基本动作。“你看,剑尖指向的不仅是胜负,还有无限可能。”他的话语轻柔却坚定,正如他所言,这条哥大求学路,不仅是个人成长的跋涉,更是一场关于体育本质的深刻对话——当剑客执起书本,他的战场已从赛道延伸至更广阔的天地。

评论留言

暂时没有留言!